up

english

"The problem of understanding behavior

is the problem of understanding the total action

of the nervous system, and vice versa"

Donald Olding Hebb (1949)

Eine zweite Informatik

Eigenschaften von Interferenznetzen im Überblick

Gerd Heinz

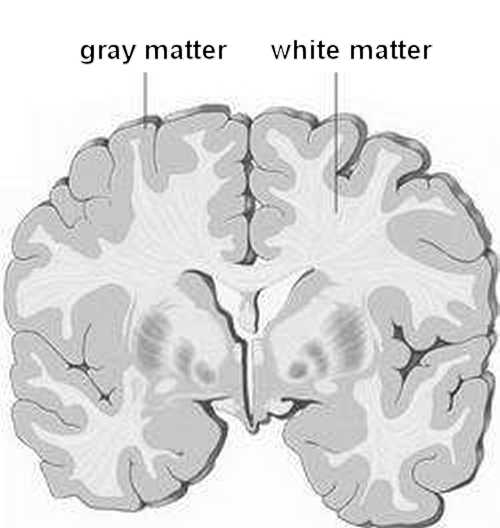

Diese Seite gibt einen Überblick * zu Möglichkeiten, Information mit langsam fließenden Pulsen (Interferenzintegrale und Interferenznetze) zu verarbeiten. Diese unterscheiden sich fundamental von bekannten, digitalen Schaltungstechniken, weshalb wir sie als "Zweite Informatik" bezeichnen wollen.

Hinweis

Die hier als Interferenznetzwerke dargestellten Schaltungen sind keine elektrischen Netzwerke, sondern nervliche Netzwerke mit extrem geringen Leitgeschwindigkeiten. Alle Leitbahnen sind Laufzeitleitungen. Die elektrische Knotenabstraktion einer Leitung gilt hier nicht. Die Überwindung jeglicher Distanz braucht viel Zeit! Und Verzögerungszeiten (Delays) definieren die Funktion des Netzwerks.

Welche Besonderheiten des Nervensystems führten zur Geburt der Interferenznetzwerke?

Überall im Nervensystem finden wir spiegelverkehrte Karten. So finden sich Körperprojektionen im Homunculus spiegelverkehrt wieder, siehe

Kap.8 auf der Seite der Biomodelle.

Solche spiegelverkehrten Abbildungen sind von künstlich-neuronalen Netzen (ANN) nicht bekannt.

Gewichte in ANN werden vom Algorithmus des PC gesteuert über eine quasi unendlich schnelle Fernwirkung.

Auch schreitet die Zeit in diskreten Schritten (Clocks) voran.

Beide Annahmen aber gelten nicht für Nervennetze. Deren Informationsübertragung ist sehr langsam.

Weil auch Taktleitungen viel zu langsam wären, besitzen Nervennetze keinen synchronisierenden Takt.

Wie ist es möglich, daß eine zwei Millimeter große Fruchtfliege Drosophilidae

(Wikipedia), deren Cortex vielleicht einen zehntel Millimeter groß ist, sich im Raum orientieren kann, ihre Flügel kontrolliert, Nahrung findet und sich vermehren kann? Können wir mit unserer Mikroelektronik und Informatik jemals in diesen Bereich vorstoßen? Oder hat die Natur viel effizientere Möglichkeiten, als wir?

Wie ist es möglich, daß eine zwei Millimeter große Fruchtfliege Drosophilidae

(Wikipedia), deren Cortex vielleicht einen zehntel Millimeter groß ist, sich im Raum orientieren kann, ihre Flügel kontrolliert, Nahrung findet und sich vermehren kann? Können wir mit unserer Mikroelektronik und Informatik jemals in diesen Bereich vorstoßen? Oder hat die Natur viel effizientere Möglichkeiten, als wir?

Wenn wir über leitungsgebundene Informationsverarbeitung nachdenken, dazu zählt auch die nervliche, dann haben wir zunächst zwischen analoger und binärer Verarbeitung zu unterscheiden.

Bei analoger Verarbeitung werden gleitende Werte übertragen. Das können gleitende Spannungswerte sein, wie sie von einem Voltmeter oder Oszilloskop gemessen werden, oder Potentiale, die im EEG oder EKG auftreten.

Bei binärer oder digitaler Verarbeitung hingegen werden nur die Werte Null oder Eins, entsprechend LOW oder HIGH übertragen. Diese Art der Übertragung bietet den Vorteil maximaler Störsicherheit, weshalb sie im Bereich der Technik sehr dominant vorkommt.

Wir unterscheiden zwei Grundformen binärer Verarbeitung:

-

Eine Übertragung, die an eine Uhrzeit (Clock) gebunden ist. Das können Takte sein, oder Baudraten oder Frequenzen, die dem Empfänger die Gültigkeit eines Signals anzeigen.

-

Nerven hingegen haben eine sehr geringe Leitgeschwindigkeit, hier sind Uhren, Baudraten oder Takte unbekannt. Stattdessen finden wir hier überall pulsförmige Signale.

Die Grundfrage zum Verständnis des Nervensystems ist also die Frage nach der Art einer taktfreien Verarbeitung pulsförmiger Signale, die sehr langsam durch die Nerven fließen.

Wie funktionieren sie? Was wissen wir über diese bislang vollkommen unbekannte Gebiet dieser zweiten Informatik? Wir betreten das Gebiet der Interferenznetzwerke (IN).

Wird ein Nerv gereizt, dann antwortet er im allgemeinen mit einem kurzen Impuls. Wird er stärker gereizt, so pulst er schneller, es kommt zu einer Frequenzzunahme. Die Pulsamplitude bleibt dabei stets konstant. Erregung wird in Pulsfrequenz codiert.

Diese Grundform der Signalgebung im Nervensystem finden wir bei allen bekannten Spezies. Für seinen fundamentalen Beitrag zur Aufklärung der Funktion von Nervenimpulsen erhielt Adrian 1932 den Nobelpreis.

Für detaillierte Untersuchungen nervlicher Pulsparameter folgten Hodgkin, Huxley und Eccles mit dem Nobelpreis für Medizin 1963, während Erlanger und Gasser systematisch Leitgeschwindigkeiten verschiedener Nerven untersuchten. John Eccles bemerkte über den Zusammenhang zwischen Faserdurchmesser des Nerven und der Leitgeschwindigkeit:

"Die Leitungsgeschwindigkeit (in m/s) ist annähernd proportional zum Faserdurchmesser (in µm), wobei die Relation für Säugetiernerven etwa 6:1 beträgt; d.h. eine große Nervenfaser von 20µm Durchmesser ... würde Impulse mit etwa 120 Metern pro Sekunde leiten."

(Zitat John Eccles (1973/2000): Das Gehirn des Menschen, Kap.1, S.50)

Der Autor bemerkte 1992, daß eine kurze Pulsdauer t zusammen mit einer langsamen Leitgeschwindigkeit v geometrisch so extrem kurze Pulslängen s erzeugt, daß diese nicht zu unserer digitalen Welt passen. Details siehe folgendes

Kapitel oder

[IWK94].

Im Nervensystem existiert keinerlei sofortige Fernwirkung. Alle Information bewegt sich ionisch und im Vergleich zum Computer extrem langsam. Information breitet sich als Puls nur gleichsam kugelförmig wie eine Welle aus.

Dabei sind Leitgeschwindigkeiten im Nervensystem alles andere als homogen - aus der kugelförmigen Ausbreitung wird eine Wellenausbreitung, die am ehesten die Form einer chaotischen 'Explosionswolke' annimmt.

Die Phantasie des Forschers wird zusätzlich dadurch gefordert, daß sich die Wellenteilchen der Explosionswolke nicht zwangsläufig vom Zentrum weg ausbreiten müssen - die Pulse fließen kreuz und quer auf vielfach gekrümmten Nervenbahnen.

Soll Information verarbeitet werden, dann brauchen wir Eingangssignale, die zur exakt gleichen Zeit auf den Ort der Verarbeitung einwirken.

Sind die pulsförmigen Eingangssignale geometrisch wenige Zehntel Millimeter lang, kann Informationsverarbeitung nur an ganz definierten Orten stattfinden, nämlich dort, wo sich Pulse begegnen. Da sich dieser Ort aber ändert, sobald nur ein einziger Puls früher oder später eintrifft, ist Verarbeitung an einem Ort nur möglich, wenn Pulsmuster kohärent (d.h. mit unveränderter Zeitdifferenz) auftreten. Da Sensor- und Aktorfasern letztlich an diskreten Orten in ein Nervennetz münden, entsteht die Frage, wie die Informatik des Netzes letztlich beschaffen sein muß, um zu erreichen, daß viele, bei der zu lösenden Aufgabe zu verarbeitende Pulse zeitgleich an genau diesem Ort zum Beispiel eines Aktoranschlusses für einen spezifischen Muskel eintreffen. Was also bedeutet die Forderung nach lokaler Kohärenz für die Informatik der Netze?

Die höchste aufgezeichnete Zahl von Synapsen eines Neurons beläuft sich auf 80.000 ([Eccles] S.134).

Ein Pyramidalneuron des Cortex möge beispielsweise 10.000 Synapsen besitzen. Der Schwellwert zur Erregung möge dazu zwischen 0% und 90% variieren können (fuzzy OR- bis AND- Verhalten). Dann heißt das, daß für eine AND-artige Erregung des Neurons 9000 Synapsen kohärent erregt werden müssen: bis zu 9000 winzig schmale Pulsspitzen müssen genau zum richtigen Zeitpunkt die richtige Synapse des Neurons streifen, damit es erregt werden kann. Hier entsteht sofort die Frage: Wie ist eine so extreme Präzision in einem Netzwerk mit höchsten, absoluten Parameterschwankungen erreichbar? Wie kann solche Präzision in einem Netzwerk erreicht werden, bei dem vierzig bis hundert Milliarden Neuronen miteinander flexibel interagieren?

Um es anders zu sagen: Sind im Nervensystem fließende Pulse geometrisch kurz im Vergleich zum adressierten Raster, werden nur dort Informationen verarbeitet, wo Pulse kohärent positiv interferieren. Zeitliche Muster werden damit zu räumlichen Codes. Ein Code wird nun nicht mehr von einem Neuron X, Y oder Z verarbeitet, sondern jedes zeitliche Muster adressiert andere Neuronen. Verarbeitet wird eine Information dort, wo Zwillinge eines Pulses gleichzeitig wieder zusammentreffen, wo diese (positiv) miteinander interferieren. Damit entsteht ein erweiterter Wellenbegriff. Und es entsteht ein Wellenmodell des weit verzweigten Neurons. Die daraus entstehende Informatik hat nicht das geringste mit digitaler Schaltungstechnik oder Boolscher Algebra zu tun.

Aus der Optik kommend (Prismen), waren Wellentheorien bislang im Spektralbereich (Fourierbereich) angesiedelt. Da aber Pulsmuster nicht zu spektralen Transformationen (Fourier) passen, war zunächst eine Wellentheorie im Zeitbereich zu entwickeln, die diskrete und inhomogene Räume neuronaler Art einschließt. 1993 wurden die wichtigsten Merkmale im Manuskript "Neuronale Interferenzen"

[NI93]

skizziert. Fast alle später diskutierten Ideen gehen auf dieses Manuskript zurück. Oft sind sie dort einfach zu kurz, zu schwach oder zu schwer verständlich angerissen.

Zurück zur Kohärenz interferierender Pulse. Kohärente Pulsinterferenzen sind denkbar in Form spiegelverkehrter Abbildungen selbstinterferentieller Art und spektraler Karten fremdinterferentieller Art. Dort, wo eine Pulswelle mit sich selbst interferiert, erzeugt sie eine spiegelverkehrte Abbildung, eine Projektion. Dort, wo sie mit ihren (kohärenten) Vorgängern oder Nachfolgern interferiert, entsteht eine spektrale Kartierung. Sehen und Hören verschmelzen miteinander. Es entsteht eine neue, bislang unbekannte Art von Kommunikation und Informationsverarbeitung. Ende 1996 entstand für verzögernde, pulsende Netzwerke der Begriff der 'Wave Interference Networks'.

Der Versuch des Autors, nervliche Pulse mittels Datenrecorder und Software aufzunehmen und deren nervliche Projektionen zu berechnen, war nicht zuletzt aus kommerziellen Gründen nur bedingt erfolgreich, siehe [BIONET96].

Dagegen brachten an den Datenrecorder angeschlossene Mikrofone die ersten, akustischen Bilder hervor. Akustische Experimente mit dem Interferenz-Simulator Bio-Interface/PSI-Tools (Parallele und Serielle Interferenz - Werkzeuge) zeigten weltweit die ersten (stehenden, passiven) Schallbilder und Schallfilme, die akustische Photo- und Kinematographie und der Begriff "Akustische Kamera" wurden als erste Applikation einfachster Interferenznetzwerke geboren.

Auch in der Akustik haben wir es mit sehr verschiedenen Wellenlängen zu tun. Mit

λ = v/f reichen sie von 3,4 Meter bei f = 100 Hertz bis zu 17 mm bei 20 kHz (bei v = 340 m/s).

Betrachtet man die Theorie der Interferenznetzwerke, so erweitert sie physikalische Wellentheorie in zwei Richtungen: Zum einen wird der Wellenbegriff auf extrem inhomogene und diskrete Laufzeiträume, nämlich auf Nervennetze erweitert und zum anderen zwingen Pulsmuster dazu, den Spektralbereich zu verlassen und eine Wellentheorie im Zeitbereich zu beginnen.

Offenbar nur deshalb, weil die Wellentheorie im Zeitbereich zunächst überschaubarer und handhabbarer war, als konkurrierende Wellentheorien im Frequenzbereich (Beamforming), trat die

Akustische Kamera

als erste die weltweite Markteinführung an. Simulationen mit Bio-Interface/PSI-Tools bestätigten schon 1994 einen algorithmischen Kern (Interferenzrekonstruktion), der das Problem der Überbestimmtheit vollständig löst: Im Gegensatz zur achsfernen Unschärfe optischer Linsensysteme arbeitet die akustische Kamera bei beliebiger Kanalzahl mit beliebig weitem, auch achsfern scharfem Bildfeld, siehe [DAGA07].

Mit ersten Ideen zum Interferenzansatz und zu Wellen auf Leitbahnen war im Jahre 1992 noch nicht sicher, ob die Theorie der Interferenznetzwerke tatsächlich auf Nervennetze anwendbar wäre. Entsprechend vorsichtig waren meine Formulierungen in bislang allen Veröffentlichungen.

Erst im Laufe vieler Publikationen und Diskussionen wurde mehr und mehr transparent, daß der Interferenzansatz nicht von hypothetischer, sondern von systematischer Natur ist. Zum einen sprechen die vielen, zufälligen Übereinstimmungen diskutierter Netzwerkstrukturen mit bekannten Forschungsergebnissen oder Verhaltensmustern dafür. Zum andern läßt sich die theoretische Abhandlung so gliedern, daß sie in ihren Teilen systematisch und nachvollziehbar wird.

Wollen wir den Interferenzansatz objektiv bewerten, stehen Eccles Erkenntnisse zur synaptischen Übertragung im Mittelpunkt. John Eccles verfocht anfänglich eine (verzögerungsfreie) elektrische Übertragung des Pulses an der Synapse, wies dann aber bei höheren Organismen eine langsame, vorwiegend chemische Übertragung nach. Eric Kandel erforschte Details. Die chemische Übertragung wiederum kann zusätzlich integrierende Wirkung besitzen: zum Beispiel an einer neuromuskulären Endplatte (vgl. Eccles: Gehirn des Menschen, Kap.II und III, S.107). Die Ausbildung des excitatorischen oder inhibitorischen, postsynaptischen Potentials (EPSP, IPSP) zeigt offenbar überall eine kleine, integrierende Wirkung. Ein EPSP/IPSP-Puls scheint eine Zeitkonstante zu besitzen, die etwa zehnfach länger als der sie auslösende Puls ist. Genauere Untersuchungen zu Pulsrelationen an der Synapse sind allerdings bislang nicht bekannt.

Bei allen Simulationen neuronaler Projektionen wird deutlich, daß ein Zusammenrutschen einer Projektion mit deren fremdinterferentiellen Geisterbildern allein über die Refraktärzeit (Pulspause) bestimmt wird, siehe

Schmerzsimulation. Die Pulspause muß mehr als zehnfach länger als der Puls sein, sonst erzeugen wir Potentiale. Deshalb stört ein langes EPSP/IPSP eher kaum.

Der Begriff des Pulses ist relativ zu sehen. So ist eine Untersuchung mit radioaktiv markiertem Leucin [Ochs72] bekannt, bei der sich eine Pulswelle mit einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von 4,75 µm/s oder 410 mm pro Tag bewegt, siehe auch

[NI93]

, Kap.11, S.220. Nehmen wir an, ein Puls dauert eine Stunde an, dann hätte der Puls eine geometrische Pulsbreite von rund 410/24 mm = 17 mm. Es entsteht unweigerlich die Frage, ob man derart langsame Signale überhaupt beobachten kann. Ableitungen jeglicher Art sind meist nur wenige Sekunden oder Minuten stabil. Eine so langsame Welle wird von einem Beobachter nicht als Welle, sondern als statisches Potential wahrgenommen.

Problematisch bleibt bis heute, daß noch immer kaum belastbare Daten zu geometrischen Pulsbreiten in verschiedensten Nervenfaserteilen bekannt wurden. Auch Fragen der Gewichtung erscheinen längst nicht so klar: Wichtet die einzelne Synapse, oder werden dendritische Äste am Zugang zum Soma gewichtet?

Die Arbeiten zu Interferenznetzen zeigen, daß diese Fragen bedeutsam geworden sind.

Eine Betrachtung der Wellenauslöschung auf dem Ischias-Nerv des Frosches zeigte schon vor hundert Jahren, daß ein Nervenabschnitt, der an mehreren Stellen aufeinander folgend bombardiert wird, mitnichten als Schwellwertgatter modellierbar ist. Gegeneinander laufende Pulse löschen sich aus, wenn sie in die Refraktärzone des anderen laufen. Wenn Schwellwertlogik damit kein Ansatz zur Modellierung von Nervennetzen ist, haben wir uns zu fragen, wie es weitergehen kann.

Verschiedentlich kam von interessierten Wissenschaftlern die Aufforderung, die Theorie der Interferenznetzwerke (IN) mathematisch klarer faßbar darzustellen. Versuche folgten. Meist hatten sie dasselbe, frustrierende Ergebnis: Das allgemeine Prinzip wurde einer im Einzelfall zutreffenden Formel oder Anschauung geopfert. Die Tendenz ist zunehmend bei jüngeren Konferenzbeiträgen anzutreffen.

Dies ist insofern bedeutsam, als daß selbst Grundansätze des Neurocomputing, also sehr übliche Beschreibungsmethoden wie z.B. Schwellwertlogiken, durch Betrachtungen interferenzieller Art nur noch in Ausnahmefällen haltbar sind. Die Kommentierung wird sich folglich so wenig wie möglich auf mathematische Details konzentrieren.

Wir werden versuchen, die harten, informatischen Konsequenzen, die unzweifelhaft aus Puls-Interferenzen auf verzögernden Netzwerken resultieren, zu beleuchten. Wir setzen dabei meist voraus, daß sich die geometrischen Wellenlängen etwa im Bereich des betrachteten, neuronalen Rasters bewegen.

Wie wir sehen, haben Interferenznetze überhaupt nichts mit Computer Science zu tun. Wir haben eine zweite Informatik zu entwickeln!

Für weitere Recherchen nutze der geneigte Leser bitte das

Publikationsverzeichnis oder die historischen Seiten. Interferenzmodelle zum Nervensystem sind unter Biomodelle und als

Animationen zu finden. Zu mathematischen Grundlagen lese man das Buch "Neuronale Interferenzen" (german) oder "Virtual Experiments" (english). Leitgeschwindigkeiten werden in [IWK94] diskutiert

(english and german).

Der Autor bemerkte 1992, daß eine kurze Pulsdauer T zusammen mit einer langsamen Leitgeschwindigkeit v geometrisch so extrem kurze Pulslängen s erzeugt, daß diese nicht zu unserer digitalen Welt passen. Details siehe [IWK94].

Die geometrische Pulslänge s ergibt sich dabei aus dem Produkt von Leitgeschwindigkeit v und Pulsdauer T,

s = v·T

Für Eccles Beispiel variieren die geometrischen Pulslängen mit der Dauer von einer zehntel Millisekunde (T = 0,1 ms) gemäß s = vt von s = 12 mm (für v = 120 m/s) bis zu s = 0,12 mm (für v = 1,2 m/s). Faser-Typ C nach Erlanger-Gasser erreicht sogar nur 0,5 m/s, die geometrische Pulsbreite geht hier bis auf s = 50 µm zurück.

Wir stellen fest, daß es sich um Pulslängen handelt, die einem Sonar oder Radar zur Ehre gereichen würden! Wie aber verknüpft man so extrem kurze Pulse? Wie soll damit eine Informationsverarbeitung geschehen?

Eine sinnvolle Verknüpfung von Zeitfunktionen mit so kurzen Impulslängen ist nahezu unmöglich. Um sie verknüpfen zu können, müssen die Impulse auf die Mikrosekunde genau gleichzeitig an einer Nervenzelle ankommen.

An dieser Stelle hört man immer das Argument von der Integrationszeit der Neuronen. Daß das aber unsinnig ist, zeigen nicht zuletzt die Milliarden Pulse, die ständig in unserem Kopf umherschwirren und die Neuronen aus allen Richtungen befeuern. Indes wird Integration dringend gebraucht - aber erst nach der Verknüpfung der Inputs, erst nachdem das Neuron begriffen hat: "Ach - ich bin gemeint!"

Wenn ein Neuron ständig aus allen Richtungen befeuert wird - was macht es dann? Es wird träge! Es reagiert nur noch in der Mikrosekunde, in der sehr viele Synapsen gleichzeitig eine Pulsspitze empfangen. Danach braucht es eine Weile, um wieder zu regenerieren. Es erholt sich und senkt langsam seinen Schwellwert. Bis es wieder von vielen Pulsen getroffen wird, die exakt zur selben Zeit ankommen.

Sortiert man praktisch vorkommende Leitgeschwindigkeiten v und zugehörige Pulsdauern T nach deren Produkt vT, der geometrischen Pulsbreite

[IWK94], dann bemerkt der aufmerksame Beobachter eine Korrelation zwischen geometrischer Pulsbreite und funktionalem Raster. So ist die geometrische Pulsbreite bei Muskeln größer, als im Cortex.

Während eine geometrische Pulsbreite von zwölf Millimetern eher zu einer Muskelansteuerung paßt, erreichen wir mit fünfzig Mikrometern das kolumnale Raster des Cortex.

Mehr dazu siehe [NI93] oder [IWK94].

Verschiedene Messungen an Neuronen zeigten, daß die Dauer der pulsförmigen Entladung durchaus von der Länge der vorhergehenden Feuerpause mitbestimmt wird. Unter der Annahme, daß ein ausgeruhtes Neuron etwas länger feuert, variiert also auch die Pulsdauer T ein wenig.

Nehmen wir eine Verdopplung der Pulsdauer an, so verdoppelt sich damit auch die geometrische Pulsbreite. Was könnte das bedeuten?

Es bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als das das Neuron versucht, seinen Adreßbereich zu vergrößern!

Längenproportionale Verzögerungszeiten der Nerven erzeugen automatisch und unabänderlich eine dynamische Adressierung, eine Kartierung in den Raum hinein, siehe Abb.2-1. Entstehende Interferenznetze (IN) sind dadurch in Zeit und Raum gleichzeitig angesiedelt, es entstehen Karten in Raum und Zeit, neudeutsch "spatio-temporal maps".

Abb.2-1: Adressierungsprinzip in verzögernden Pulsnetzwerken. Fall #1 steuert Neuron N2 an, während Fall #2 das Neuron N1 aktiviert, vorausgesetzt, der Laufzeitunterschied zwischen a und a' sowie b und b' beträgt τ und die Neuronen besitzen einen Schwellwert vom AND-Typ.

In Abb.2-1 betrachten wir zwei Neuronen N1 und N2, deren Schwellwerte so hoch eingestellt sind, daß sie AND-Verhalten zeigen. Nur wenn beide Eingänge der Neuronen N1 und N2 zeitgleich einen Puls erhalten, kann der Ausgang aktiviert werden.

Endliche Leitgeschwindigkeit erzeugt die Verzögerungszeiten a, a', b, b' auf den Leitbahnen. Die Verzögerungen a und a' sowie b und b' mögen sich je um τ unterscheiden mit

a' - a = τ

b' - b = τ

Nun legen wir an den Stellen A und B zwei um τ verzögerte Pulse an, Abb.2-1 unten. Im Fall 1 möge der Puls an A zuerst erscheinen, im Fall 2 möge der Puls an B vorangehen. Während im Fall 1 nur Neuron N2 erregt wird, wird im Fall 2 nur Neuron N1 erregt.

Die Verzögerungen (Delays) der Leitbahnen sorgen folglich dafür, daß ein sich änderndes, zeitliches Muster einen sich ändernden Ort adressiert. Hätten unsere zwei Neuronen gewichtslernende Eingänge Hebb'scher Prägung, so würde ihnen das nicht viel nutzen. Sie könnten nur lernen, überhaupt nicht zu reagieren.

Um unser Beispiel weiter zu rechnen: N2 möge der Anfang eines efferenten (absteigenden) Motoneurons sein. Um den betreffenden Muskel anzusteuern, muß genau der Ort von N2 erregt werden. In Abb.2-1 ist dies nur möglich mit der Kombination der um τ zeitversetzten Zeitfunktionen an den Punkten A und B nach Fall 1.

Möge τ eine Millisekunde lang sein, dann bestünde zwischen den Pfaden bei einer Leitgeschwindigkeit v von 1,2 m/s eine Längendiffererenz ds von 1,2 Millimetern: ds = v τ = 1,2 m/s · 1 ms = 1,2 mm. Das ist extrem wenig!

Abb.2-2: MacDougalls Reflexbogen. Quelle: Sherington, Charles: The Integrative Action of Nervous System, 1906, Fig.56, p.201, unter Bezug auf Ref. 262: MacDougall, W.: Brain, Part cii, p.153

Sehen wir uns die über hundert Jahre alte Skizze an, Abb.2-2, so könnten wir einen Interferenzkreis in der Konstellation erkennen, die in Abb.2-1 beschrieben ist.

Aber die Idee MacDougalls war es wohl eher, daß eine Erregung des Flexors den Extensor hemmt und umgekehrt.

Wären die zwei Synapsen, die an jedem Neuron andocken, von verschiedenem Typ (erregend oder hemmend), würde die Schaltung statisch funktionieren, sie würde dafür sorgen, daß nur der eine oder der andere Muskel erregt werden kann. Allerdings ist dies in Abb.2-2 nicht zu erkennen.

Neuere Erkenntnisse (Crick & Asanuma, 1986 in PDP, Vol.2, S.338) besagen aber:

"No axon makes Type1 synapses (exciting) at some sites while making Type2 (inhibiting) at others."

Dies würde eine statische Funktion der Schaltung ausschließen, die Schaltung würde dann, nur wie in Abb.2-1 gezeigt, dynamisch arbeiten. Grundlagen und Details zu Wettlaufschaltungen sind hier zu finden, siehe

[Virtual Experiments] und

[NI93].

Liest man hingegen Eccles, so bestünde auch die Möglichkeit einer statischen Interpretation. Sinngemäß schreibt er, daß inhibitorische Synapsen ausschließlich am Zellkern, excitatorische Synapsen nur selten am Zellkern andocken. Wären die zwei Synapsen, die an jedem Neuron andocken, von verschiedenem Typ, würde die Schaltung auch statisch funktionieren, sie würde dafür sorgen, daß nur der eine oder der andere Muskel erregt werden kann.

Erweitern wir dieses Adressierungsmodell um weitere Neuronen (in Abb.2-3), so erkennen wir, daß die Relativität im Vorankommen der Pulse zwischen A und A' den Ort der Interferenz, den Zielort der Information bestimmt. Deshalb wurden solche Netzwerke vom Autor als Interferenznetzwerke (IN) eingeführt.

Gleichzeitig bemerken wir in Abb.2-3, daß zwischen einem generierenden Feld (unten) und einem empfangenden Feld (oben) eine spiegelverkehrte Abbildung von P auf P' entsteht. Die Abbildung entsteht dort, wo auf allen Pfaden zwischen sendendem und empfangendem Neuron gleiche Laufzeit herrscht.

Abb.2-3: Erste Skizze einer einfachsten, neuronalen Abbildung (Pulsprojektion), Titelseite des Buchs

Neuronale Interferenzen, 1993.

Im Empfangsraum M mögen sich Neuronen mit einer multiplikativen Eigenschaft (AND-Typ, Null siegt) befinden.

Ein sendender Raum S interferiere über zwei Axonen A und A' mit einem Empfangsraum M.

Nur dort, wo Pulse von einem Quellneuron gleichzeitig wieder ankommen, entsteht neue Erregung. Erregung vom Neuron am Ort P wird damit an ein Neuron an einen Ort P' weitergegeben - oder einer Bildvorlage P wird ein spiegelbildliches Abbild P' zugeordnet.

Wir kennen genau diese Eigenschaft von der Optik der Linsenabbildungen. Und wir erahnen, daß die Empfangszuordnung über Laufzeiteigenschaften des verbindenden Netzwerkes definiert ist.

Dieser einfachste, neuronale Interferenzkreis (Abb.2-3) wurde wegen seiner optischen Analogie als Titelbild für das Manuskript

Neuronale Interferenzen (1993)

ausgewählt. Die Entdeckung spiegelverkehrter Abbildungen in "neuronalen Netzen" stellte 1993 für Eingeweihte eine Sensation dar, waren doch spiegelverkehrte Karten aus der Anatomie bekannt (Homunculus), nicht aber aus der Netzwerkforschung (neuronale Netze).

Die Informationsverarbeitung liegt folglich in der Überlagerung (Interferenz) lokal am Neuron zeitgleich ankommender Pulse. Und Gleichzeitigkeit des Ankommens bedeutet im Umkehrschluß, daß neben Gewichten die entscheidende Rolle zum Verständnis der Informatik eines Nervennetzes der Verzögerungsstruktur des Netzwerkes zukommt.

Dies unterscheidet sich grundlegend von der digitalen Elektronik, die wir verwenden. Ausnahmen sind GPS, RADAR oder SONAR.

Da sich die zeitliche Struktur des Netzwerks sowohl in den fest verdrahteten Delays, als auch im eingespeisten zeitlichen Code dokumentiert, besitzt jedes Geräusch und jede Frequenz eine eigene, typische Verzögerungsadresse.

Jeder Ort im Nervennetz besitzt damit über sein spezifisches Verzögerungsnetz eine Adresse. Er kann nur über ein dem Netz der Verzögerungen entsprechendes zeitliches Muster adressiert werden.

Die Frage nach der Langsamkeit von Impulsen beantwortet sich dabei über die geometrische Pulslänge als Produkt aus Leitgeschwindigkeit und Pulsdauer. Diese bestimmt letztlich das von einem Puls kartierbare, neuronale Raster, Abb.2-3. So werden wir zur Muskelansteuerung Wellenlängen im Zentimeterbereich brauchen, für intra- kortikale Kommunikation hingegen sind Wellenlängen im Mikrometer- oder Millimeterbereich gefragt. Letztlich liegen bekannte Pulsdauern im Bereich zwischen Mikrosekunden und Tagen, meßbare Leitgeschwindigkeiten zwischen Mikrometern und Metern pro Sekunde.

Das Lernen biologischer Wesen ist unendlich viel komplexer, als es Hebbs Rule oder die tausenden Aufsätze zu ANN suggerieren mögen. Eine bis heute interessante Übersicht über die Erforschung biologischen Lernens von Harrington, Rosenthal bis Penard, Thorpe oder Pawlov (um nur wenige zu nennen) und verschiedenste Lernversuche an unterschiedlich intelligenten Lebewesen und deren komplexe Interpretationen gibt der Gründungsvater des "Zentralinstituts für Kybernetik und Informationsprozesse"

(AdW-ZKI) Friedhart Klix

(siehe Wikipedia) in dessen Buch "Information und Verhalten" (1970 Verlag Hans Huber, Bern, Stuttgart, Wien; Lizenzausgaben VEB DVW Berlin 1973, 1976).

Dieses Buch ist insofern einmalig und interessant, als es (noch) nicht die technische Seite der kommenden Kybernetik, sondern ausschließlich die biologische, experimentell beobachtbare Seite beschreibt und in stochastische Modelle zu gießen versucht. Wer glauben mag, etwas vom Lernen zu verstehen, wird sich schnell eines besseren belehrt fühlen.

Die dutzenden, von Klix erörterten Lernmodelle von Lebewesen sind derart komplex, daß man nur staunen kann. Er beschäftigt sich im Kapitel 6 ("Über Wesen, Eigenschaften und Grundgesetze organismischer Lernprozesse") ausgibig mit dem Thema. Und er bietet eine Lerndefinition an, deren Abstraktion überraschen mag, die aber Lernprozesse höherer Individuen ebenso umfaßt, wie die an bewegungsfähigen Einzellern (Paramaecium) beobachtbaren.

Er schreibt in Kap.6, S.347:

"Mit Lernen bezeichnen wir danach jede umgebungsbezogene Verhaltensänderung, die als Folge einer individuellen (systemeigenen) Informationsverarbeitung eintritt."

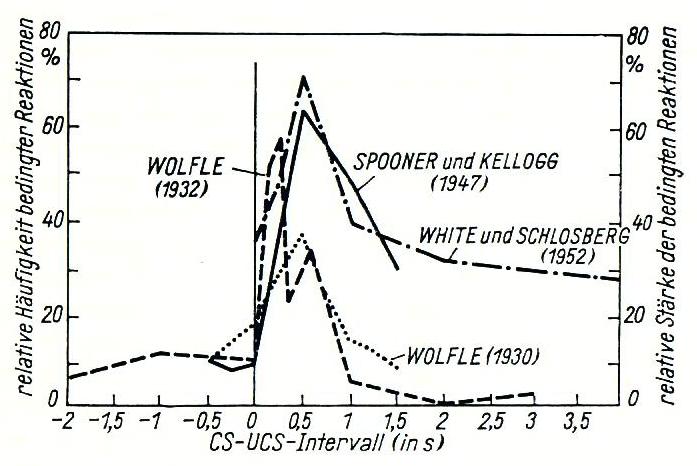

Bei der Erforschung von Lernverhalten von Lebewesen zeigt Klix eine Zusammenstellung zur Lerndynamik.

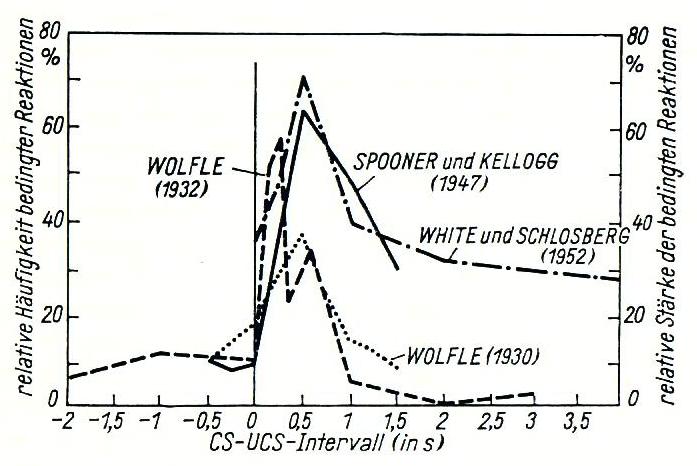

Abb.3-1: Der Einfluß des Zeitintervalls auf die Bildungsgeschwindigkeit bedingter Reaktionen. CS stellt einen bedingten Reiz dar (z.B. Glocke), UCS den Unbedingten (z.B. Presentation von Nahrung; Null-Linie). Man erkennt ein zeitliches Optimum für die Ausbildung einer Reaktion im Bereich Δt = tCS - tUCS = 0,3...0,7 s. (Nach Klix, Abb.6.5, S.368)

In Abb.3-1 können wir uns unter UCS zum Beispiel das Leuten einer Glocke und unter CS die Präsentation von Nahrung vorstellen. Hierbei kann ein Lernvorgang erfolgen, der eine Erregung ausbildet. Wird hingegen ein Teil der Versuchsbox bei CS unter Spannung gesetzt, wird ein hemmungsausbildender Lernvorgang erfolgen, das Tier wird diesen Bereich fluchtartig nach Leuten der Glocke verlassen.

In allen Fällen wird mit größer werdendem Δt der Lernerfolg geringer. Für Werte Δt < 0 bleibt der Lernerfolg nahezu aus.

Es wird deutlich, daß Lernen nie ein einzelner, isolierter Vorgang sein kann. Stets gehören mindestens zwei abgehobene Inputs dazu, wobei der ankündigende Input (Glocke) vor der Belohnung (Nahrung) liegen sollte.

Wenn wir in Bezug auf Interferenznetzwerke über Lernen sprechen, so beschränken wir uns zum Zwecke der Allgemeinverständlichkeit auf elementarste Grundlagen. Als solche mögen Gewichtslernen (Weight Learning) und Verzögerungslernen (Delay-Learning) genügen.

Donald Hebb, ein Schüler von Karl Lashley und ein Kollege von Karl Pribram, formulierte eine erste, noch heute die ANN-Welt dominierende Lern-Hypothese ("Hebb's Rule"):

"When an axon of cell A is near enough to excite cell B and repeatedly or persistently takes part in firing it, some growth process or metabolic change takes place in one or both cells such that A's efficiency, as one of the cells firing B, is increased."

Hebb, D.O.: The Organization of Behaviour. J. Willey & Sons, New York 1949

("Wenn ein Axon von Zelle A nahe genug ist, um Zelle B zu erregen, und wiederholt oder beharrlich daran beteiligt ist, sie zu befeuern, findet in einer oder beiden Zellen ein Wachstumsprozess oder eine Stoffwechselveränderung statt, so dass die Effizienz von A als eine der Zellen, die B befeuern, erhöht wird.")

Hebb's Rule soll für das Lernen von Gewichten gelten. Leider sagt Hebb nichts darüber aus, welcher biochemische Vorgang diesen Wachstumsprozeß auslösen könnte. Dem Autor ist in den Jahren seit dem Buch "Neuronale Interferenzen" (NI93) keine restlos schlüssige Erklärung begegnet.

Gilt Gewichtslernen auch für Interferenznetzwerke, in denen verzögerte Pulse interagieren - also für Nervennetze?

Über dynamische Adressierung oder eine Verzögerungsstruktur sagt Hebb's Rule nichts aus. Während die neuronale Netzwerkforschung (NN, ANN) vierzig Jahre lang Kartierungsprinzipien über Modifikation von Gewichten herleitete (alle, von Perzeptron bis zu SOM), können verzögernde Pulsnetzwerke ihre Kartierung nur auf der Verzögerungsstruktur des Netzwerks erzeugen. Aber:

Gewichte können der Adressierung durch Verzögerungen nicht widerstehen. Delays sind stärker als Gewichte.

So existiert für das Beispiel von Abb.2-1 keine Gewichtskonstellation, die die Zuordnung der Codemuster (Fall 1 oder Fall 2) zu den Neuronen umkehren kann!

Primär sind in einem verzögernden Pulsnetzwerk folglich Delay-Adressen vorhanden, nur auf diesen kann gelernt werden.

Gewichtslernen kann in verzögernden Netzwerken nur auf einer vorhandenen Verzögerungsstruktur erfolgen. Ist die Verzögerungsstruktur nicht vorhanden, kann nichts gelernt werden.

Das heißt: Werden Codes in ein Netzwerk gesendet, die im Netz keine Delay-Adressen besitzen, verpuffen die Codes. Nichts passiert.

Diese Erkenntnis bringt ein generelles Umdenken bei der Hebb'schen Regel mit sich.

Wenn wir unterstellen, daß bei einem zu einem Ziel wachsenden Neurit die Verzögerungszeit desselben mitwächst, stimmt die Verzögerungsstruktur nicht mehr, wenn der Neurit am Ziel ankommt, die Zieladresse ist dann unter Umständen falsch. Das bedeutet, daß erst ein Netzwerk mit (Delay-) Adressen vorhanden sein muß, ehe dort gelernt werden kann, wo eine Adresse bereits vorhanden ist.

Letztlich bedeutet sie, daß ein erster Prozeß der des Wachstum eines (wie auch immer gearteten) Nervenfilzes sein muß, und ein zweiter Prozeß der des (gewichteten) Lernens und zwar nur an den Orten, die bereits eine Adresse besitzen. Synapsen entstehen dann nur dort.

Existiert kein Adressort zu einem zeitlichen Muster, kann dieses Muster nicht erlernt werden, d.h. das IN reagiert nicht auf dieses Muster. (Unter Adresse wird das zeitliche Muster verstanden, welches einen Adressort erregen kann.)

Im Umkehrschluß könnte daraus entstehen:

Existiert kein zeitliches Muster zu einer Adresse, kann die Adresse nicht erlernt werden.

Das etwa wäre eine plausible, an Pulsinterferenzen angepaßte, modifizierte Hebb'sche Regel. Diese Auffassung entspricht Erkenntnissen der Individualgenese. Karl Pribram sandte mir ein Bild von Pomerat's Erkenntnissen.

(Fig.2-2, p.29 in Pribram, Karl: Languages of the Brain, 1971). Pomerat beobachtete 1964 ein filzartiges Aussprossen der Nervenenden (growth cones).

Nachdem Kontakte zu anderen Nervenzellen hergestellt sind, verkümmern ungenutzte Dendriten.

Download Karl Pribrams Buch als

PDF (17 MB).

Abb.3-2: Fig.2-2 von Pomerat aus Karl Pribram's Buch.

Pribram differenziert zwischen stochastischem, filzartigem Wachstum und synaptischer Generation/Degeneration. Synapsen werden nur dort verstärkt, wo sie gebraucht werden. Werden Sprossungen oder Synapsen nicht gebraucht, degenerieren sie wieder.

Nebenbei erwähnt Karl Pribram auf Seite 31 ein äußerst brisantes Detail:

"Since fiber diameter is often an indicator of the length of the fiber, the thickening indirectly suggests that growth may have taken place." p.31

Mit anderen Worten: Wird eine Nervenfaser länger, so wird sie gleichzeitig dicker. Dickenwachstum aber bedeutet: Sie wird schneller. Das kann nur eines bedeuten: Diese Faser versucht, ihr Delay, ihre Signalverzögerung zu erhalten!

Erinnern wir uns an das Wachstum unserer Kinder, so hatte der Wachstumsprozess Einschnitte zu verzeichnen. Abrupte Verhaltensänderungen traten auf. Waren dies die Punkte, an dem die Verzögerungsarchitektur mitwachsender Nervenfasern nicht mehr mithalten konnte und durcheinander kam?

Auch erhalten wir hier ein Kriterium zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit neuronaler Lernalgorithmen. Passen Codemuster eines Algorithmus auf Verzögerungsadressen, ist dieser potentiell in der Lage, Nervennetze zu simulieren. Alle anderen Algorithmen haben mit Nervennetzen nicht viel zu tun, sie gehören ins Reich der "Artificial Neural Networks" (ANN).

Die selbstorganisierende Karte der Interferenznetze ist die Adressierung über Netzwerk- immanente Verzögerungen (Delays).

Da die Verzögerungsstruktur des Netzwerks aber räumlich fixiert ist, bedeutet dies eine dreidimensionale Bindung und eine gewisse Körperlichkeit. "Form kodiert Verhalten" schrieb der Autor im Vorwort zum Buch "Neuronale Interferenzen" (NI93) 1993:

Will das Netzwerk lernen, so ist vor dem Lernen von Gewichten zu prüfen, ob die erforderlichen Verzögerungsadressen auch vorhanden sind.

Dazu gibt es eine traurige Geschichte. 1990 fand man in rumänischen Kinderheimen zig tausende, völlig verwahrloste Kleinkinder von Ceaucescu-Opfern, die kaum Kontakt mit jemandem hatten. Kinder, die damals schon älter als zwei Jahre waren, werden lebenslang an chronischen Verhaltensdefiziten leiden. Offenbar bildet sich die Grundstruktur unseres Nervennetzes in den ersten zwei Jahren aus.

Weil der Adreßraum als Verzögerungsstruktur aus einer dreidimensionalen Körperlichkeit von verzögernden Leitbahnen resultiert, wird er sich nur in bescheidenem Rahmen an veränderte Muster anpassen. Denkbar sind Leitgeschwindigkeitsänderungen durch geringe Variation des Durchmessers oder der Länge einer Faser. Verändern sich Muster oder Netzwerk über Anpassungsgrenzen hinaus, verschwindet das Erlernte für immer, auch wenn erlernte Gewichte vollständig erhalten bleiben: Wissen, Koordination oder Verhalten sind plötzlich nicht mehr abrufbar.

Dieser Umstand gibt einen Hinweis auf eine Erkrankung, bei der die Myelinscheiden von Nerven degenerieren, und Nervenfasern damit drastisch langsamer werden. Bei der multiplen Sklerose (MS) gerät die Verzögerungsstruktur des Netzwerks durcheinander. Codes erreichen nicht mehr die eigentlich adressierten Neuronen. Sollte sich im Laufe einer Spontanheilung von MS zeigen, daß plötzlich wieder alles funktioniert, hieße das, daß die Gewichte die Krankheit überdauert hätten. Ob solche Fälle existieren, entzieht sich der Kenntnis des Autors.

Karl Lashley, damals der Chef von Donald Hebb und Karl Pribram im Yerkes Laboratory for Primate Biology in Florida, untersuchte Lernen mit Tierexperimenten. Auf der Suche nach dem Speicherort erlernten Verhaltens konnte er bei Ratten unterschiedliche Bereiche des Cortex entfernen, ohne eine erlernte Information (Weg durch ein Labyrint) zu zerstören. Nach 30 Jahren kam er ironisch zum Schluß, daß "die Experimente zeigten, daß die Speicherung des Erlernten nicht im Gehirn erfolgt". Als erster spricht Karl Lashley von Interferenzmustern. Karl Pribram schreibt in 'Brain and Mathematics' auf S.4:

"Lashley hatte vorgeschlagen, dass Interferenzmuster zwischen Wellenfronten in der elektrischen Aktivität des Gehirns auch als Substrat von Wahrnehmung und Gedächtnis dienen könnten. Das entsprach meinen früheren Intuitionen, aber Lashley und ich hatten diese Alternative wiederholt diskutiert, ohne auf eine Idee zu kommen, wie Wellenfronten im Gehirn aussehen könnten. Wir konnten auch nicht herausfinden, wie sie, wenn es sie gäbe, irgendetwas auf der Verhaltensebene erklären könnten. Die Diskussionen, die zwischen 1946 und 1948 stattfanden, wurden etwas unangenehm im Hinblick auf Donald Hebb's Buch ("The Organization of Behavior", 1949), das er zu der Zeit schrieb, als wir alle zusammen im Yerkes Laboratory for Primate Biology in Florida waren. Lashley mochte Hebbs Formulierung nicht, konnte aber seine Gründe für diese Meinung nicht ausdrücken: 'Hebb is correct in all his details, but he's just oh so wrong.'"

Heute wissen wir, daß ein Neuron nur dort aktiv werden kann, wo alle Partialwellen eines sendenden Neurons gleichzeitig ankommen.

"Delays dominate over weights"

schrieb ich in verschiedensten Aufsätzen. Gewichtslernen ohne Delays als Grundstock einer künstlich-neuronalen Netzwerktheorie (ANN) führt damit unweigerlich zu einem gegenüber dem Nervennetz völlig anderen Verhalten.

Lashley erahnte offenbar bereits die interferenzielle Blockade des Gewichtslernens durch Verzögerungsadressen. Möglicherweise ahnte er auch, daß Wellen-Interferenzen nur zu einer interferenziellen Art des Lernens führen können. Wie dem auch sei:

Hebb's Rule beschränkt sich auf Gewichtslernen und gilt damit nur auf einem Netzwerk mit bereits vorhandenen Verzögerungsadressen, oder für ein verzögerungsfreies Netzwerk. Dieses existiert aber nicht in der Natur, es existiert nur im Computer als ANN (Artificial Neural Network).

Oder mit den Worten von Karl Lashley: 'Hebb is correct in all his details, but he's just oh so wrong'.

Hebb's Rule führte damit direkt zu künstlich-neuronalen Netzen (ANN), deren Verhalten nichts mit dem von Nervennetzen zu tun hat. Mehr dazu siehe die Seite zum holografischen Gehirn.

Ein Problem bei Anwendung der Hebbschen Regel besteht darin, daß ANN mit im Nervensystem nicht vorhandenen Fernwirkungen arbeiten. Vom Algorithmus werden in unendlich kurzer Zeit Gewichte gesteuert, Delays spielen keine Rolle und wurden bereits 1943 von McCulloch/Pitts durch (Computer-) Takte ersetzt. Siehe dazu Details in

"McCulloch/Pitts leiteten eine Fehlentwicklung ein"

(german), (english).

Die entscheidende Frage ist die, woher lokale Informationen kommen können, die ein Neuron braucht, um ein Delay oder Gewicht eines bestimmten Pfades verändern zu können.

Woher könnten lokale Belohnungsanreize kommen?

Unendlich schnelle Fernwirkungen sind im Nervensystem nicht bekannt. Nervenleitgeschwindigkeiten sind sehr langsam, verglichen mit elektrischen Signalen. Im Gegensatz zum Computer können sie nicht ferngesteuert werden.

Genauso wichtig ist die von Hebb unbeantwortete Frage, wie Inhibition in Form hemmender Synapsen entstehen kann. Auch sie sind lokal zu initiieren.

Im Kap.14 werden wir uns der Erkennung von Tönen und Harmonien zuwenden. Dr. Friedrich Blutner hatte dazu eine substanzielle Anregung: Das Gehör von Berufsmusikern kann absolute Frequenzabweichungen von wenigen Hertz wahrnehmen, man spricht dabei vom "absoluten Gehör".

Da Frequenzen oder zeitliche Abläufe prinzipiell nur mit nervlichen Verzögerungszeiten erkennbar oder initiierbar sind, entsteht die Frage, wie eine Nervenzelle ein Delay so präzise abstimmen kann, daß solche Erkennungsleistungen möglich werden.

Analog sind Abläufe bei sportlichen Wettbewerben zu bewerten. Der Turmspringer, die Turnerin oder der Fußballspieler haben komplexe Aktionen auf die hunderstel Sekunde genau auszuführen. Je genauer der Sportler oder die Sportlerin das Timing beherrscht, je höher sind die Erfolgsaussichten.

Nun stellt sich die Frage, wie ein Neuron oder ein Teil eines Neurons (das Soma, ein Axon oder ein Dendrit) die Verzögerung durchlaufender Impulse abgleichen oder gezielt verändern kann. (Das dies prinzipiell möglich sein muß, beweisen uns alle erlernbaren, dynamischen Vorgänge, d.h. Sprechen oder Hören, Abläufe und Bewegungen oder Klang- Sprach- und Geräuschdetektionen aller Art.)

Neben einer Veränderung der Struktur durch Hebb's Rule ist dazu ein lokaler Regelungsprozeß nötig, der eine einzelne Verzögerung in Grenzen anpassen kann. Denken wir an die stark variierende Dicke - und damit an die Variation der Leitgeschwindigkeit verschiedener Axonen und an deren Fähigkeit, noch schneller zu leiten durch Myelinisierung, so steht diese Frage unmittelbar im Raum.

Denken wir an Neuronenmodellierungen in der Art von Hodgkin/Huxley, so kämen unzählige Parameter dafür in Betracht. Neben Ionenkonzentrationen insbesondere auch Länge und Dicke von Dendriten und Axon sowie Myelinisierung des Axons.

Woher also soll ein Dendrid oder ein Axon wissen, daß es langsamer oder schneller leiten soll? Woher soll es lokal wissen, ob eine hemmende oder eine anregende Synapse ausgebildet werden soll?

Im Bereich der Struktur des Netzwerkes steht eine Möglichkeit bereit. So wäre denkbar, daß eine (multipolare) Nervenzelle, deren Dendriten zufällig an andere Zellen ankoppeln, die häufig kohärent zueinander agieren, das Dickenwachstum der pulszuführenden Dendriten genau so steuert, das eine Impulsauslöschung (durch die Refraktärphase ankommender Impulse) im Soma stattfinden kann (analog zur Impulsauslöschung beim Ischias-Nerv). Sie würde dann immer feuern, wenn diese Nervenzellen zwar zeitlich versetzt, aber kohärent zueinander feuern.

Auf diese Weise könnten zuvor vollkommen unabhängige Vorgänge oder Prozesse miteinander verknüpft werden. Auch entsteht dadurch dynamische Plastizität, die Nervenzelle paßt sich kleinen Delay- Veränderungen an.

Abb.3-3: Maske M und komplementäre Maske M' eines einfachsten Interferenzkreises, bestehend aus zwei Neuronen (Maske M bezieht sich auf P, Maske M' auf P'). Ein Puls von Neuron P soll eine Erregung des Neuurons P' auslösen. Hätten beide Neuronen identische Topologie, wäre eine Pulsübertragung unmöglich. Quelle Kap.4 aus der Seite "Biomodelle"

Wenn wir annehmen, daß die Orte A und A' bis D und D' identisch sind, fällt auf, daß die entsprechenden Verzögerungszeiten sehr unterschiedlich ausfallen müssen. So sind Länge und Delay von PA ungleich P'A' und so weiter. Soll eine Kommunikation stattfinden, haben die Fasern unterschiedlich dick zu sein. Das Prinzip der Nachbarschaftshemmung

(Link) wird deutlich. Eng benachbarte Neuronen können dadurch i.a. nicht miteinander kommunizieren.

Hier betrachten wir nur die rechte Seite von Abb.3-2. Damit Neuron P' dann feuern kann, wenn P Pulse abgibt, hat die Maske M' von P' exakt gleich der komplementären (zeitinvertierten) Maske M von P zu sein.

Daraus läßt sich eine ausschließlich lokal realisierbare Regel ableiten, die keinerlei ominöse Fernwirkungen im Stil von ANN braucht. Die entstehende, lokale Regel zum Abgleich des Neurons P' auf optimale Delays würde lauten:

Ein Puls, der zeitlich verspätet zu den anderen ankommt, hätte ein Dickenwachstum oder eine Verkürzung des betreffenden Dendriten zu veranlassen. Hingegen hätte ein zeitlich verfrüht ankommender Puls auf dessen Dendrit eine Erhöhung des Delays oder eine Verlängerung durch Dickenabnahme zu veranlassen.

Zu beachten ist, daß diese Regel eine Überbestimmtheit des Wellenfelds voraussetzt, siehe dazu Kap.15.

Abb.3-4: Feinjustierung von Delays. An einer Synapse ankommende Pulse a) und b) kommen im Verhältnis zur Erregung des Neurons zu früh oder zu spät. Entsprechend hat sich das Delay des zugehörigen Dendrits zu verringern für Fall b) oder zu vergrößern für Fall a)

Die Verzögerung τ ist gleich der zurückgelegten Strecke s dividiert durch die Leitgeschwindigkeit v der Faser.

τ = s / v

Die Leitgeschwindigkeit des Dendriten wiederum nimmt mit dessen Dicke d zu. Das Delay τ des betreffenden Dendriten wird also mit dem Faserdurchmesser d abnehmen, konstante Länge s vorausgesetzt.

τ ∼ s / d

Es wäre ein biochemischer Vorgang anzunehmen, der bei verfrühtem oder verspätetem Eintreffen eines Impulses eine Dickenzunahme bzw. Dickenabnahme des Dendriten bewirkt.

Nun wissen wir, daß eine Nervenzelle von Milliarden Impulsen täglich befeuert wird. Eine einzelne Pulsgruppe darf also nichts ausrichten. Erst deren stete Wiederholung über Tage, Wochen oder Monate darf eine allmähliche Veränderung des Verhaltens bewirken können.

Ein Leistungssportler weiß, was das heißt: Nur stete Wiederholung derselben Trainingseinheit wird helfen, diesen dynamischen Feinabgleich zu vollenden und die Übung zur Perfektion zu bringen.

Das wäre aber nur der Anfang. Wir brauchen weiteres Wissen darüber, welche lokalen Mechanismen zu Erregung, Hemmung oder zu Delay-Abgleich führen können.

Und es bleibt eine entscheidende Frage offen: Wie ist es möglich, daß aus solchen lokalen Veränderungen sinnvolles Verhalten entsteht? Für die Klangwahrnehmung nach

Kap.14.2 wären entsprechende Verschaltungen denkbar.

Andrew Packard entdeckte 1995, daß eine interferentielle Erregungsausbreitung zwischen Chromatophoren (farbgebende Zellen) von Tintenfischen beobachtbar ist. Diese genügt einem einfachsten Interferenzmodell. Er beobachtete Farbwellen spontaner Erregung [AP1995].

Das besondere daran: Das Substrat besitzt eine nahezu homogene, konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Wellen ähneln Wasserwellen.

Abb.4-1: Wellen spontaner Erregung auf einem Tintenfisch, bei dem das Rückenmark durchtrennt wurde

Abb.4-1: Wellen spontaner Erregung auf einem Tintenfisch, bei dem das Rückenmark durchtrennt wurde

Was wir auf dem Tintenfisch zu sehen glauben, sind Wellen. Was wir aber wirklich sehen, sind sich öffnende und schließende Chromatophoren. Was also macht unsere Wellenabstraktion aus?

Aus dem Physikunterricht kennen wir die eindimensionale, elementare Beschreibung einer Zeitfunktion z.B. in der Form

f(x-vt) (siehe Animationen).

Stellen wir uns viele solcher Zeitfunktionen vor, die in Maschen eines 3-dimensionalen Netzwerks fließen. Dessen Knoten mögen irgendwelche Verknüpfungen zwischen ankommenden Zeitfunktionen vornehmen (Addition, Multiplikation...) und sie weitersenden. Zurücksenden wird durch die Refraktärzeit verhindert, die Welle kann sich nur nach vorn ausbreiten.

Andrew konnte auch Wellen filmen, die aufeinander zulaufen. Sie verlöschen am Treffort ebenfalls durch deren Refraktärzeit.

Nehmen wir an, unser Netz sei in Ruhe und wir erregen einen einzigen Knoten mit einem Puls. Wenn wir herauszoomen aus diesem Netzwerk, können wir eine Pulsausbreitung in Form einer kugelähnlichen Welle beobachten, die sich um unseren Knoten herum ausbreitet. Beobachtbar wäre sie allerdings nur bei homogener Leitgeschwindigkeit, z.B. in der Akustik oder bei Andrews Squids. Im Falle inhomogener Leitgeschwindigkeiten und eines inhomogen gestalteten Netzwerks (Cortex) wird die Vorstellung schwieriger. Recht schnell wird der optische Eindruck von einer Kugelwelle dem eines Chaos weichen. Wie dem auch sei: Wir bemerken, daß die eindimensional bewegte Zeitfunktion im n-dimensionalen einer Welle gleicht - auch wenn wir dies bei Inhomogenität mit bloßem Auge nicht mehr erkennen können. Daher der Name: Wellen auf Leitbahnen.

Als 'Zeitfunktionswelle' bezeichen wir eine elementare Abstraktion der

zeitlichen Verschiebung einer Information (hier: Puls) in einem Netzwerk oder in einem Medium.

Netzwerke, deren Funktion durch Verzögerung der Informationsübertragung maßgeblich definiert wird, bezeichnen wir als Interferenznetzwerke.

Warum interessiert uns das? Weil 1993 entdeckt wurde, daß diese Interferenznetzwerke abbildende Eigenschaften besitzen. Damit stehen Andrews Tintenfisch- Experimente über das Hilfsmittel Interferenznetzwerk plötzlich in einer Reihe mit bekannten, spiegelverkehrten Abbildungen im Nervensystem (Homunculus; visueller Cortex etc.). Das eine bedingt das andere:

Wo eine Abbildung zu finden ist, ist Wellenausbreitung die Ursache; wo Wellenausbreitung zu finden ist, sind abbildende Projektionen zu erwarten.

Dieser Satz gilt übrigens auch für optische oder akustische Abbildungen.

Bedenken wir, daß eine einzige unterbrochene, elektrische Leitbahn im Auto dazu

führt, daß ein Betriebsmittel (Blinker, Scheinwerfer, Hupe, Radio...) nicht

mehr funktioniert, und bedenken wir weiterhin, daß eine Nervenzelle nur rund

sieben Jahre alt wird, wir hingegen durchschnittlich fünfundsiebzig, so wird

ein Problem offenbar. Mit fünfundsiebzig würde keine einzige Nervenverbindung

in unserem Körper mehr funktionieren. Weder würden wir die heisse Herdplatte

spüren, noch könnten wir die Hand wegnehmen.

Eine einfache 'Klingeldraht'- Verbindung zwischen Sensor/Aktor und Hirn können

wir uns folglich nicht leisten. Jede Nervenzelle braucht viele Double(s).

Vielleicht legen wir jede Leitung mehrfach? Oder wir löten alle Leitungen an allen Steckern zusammen? Fortan würden Scheinwerfer, Anlasser, Blinker, Scheibenheber und Hupe mit betätigt, wenn wir den Wischwasch-Schalter betätigen.

Oder repariert sich die defekte

Leitung selbst?

Im Prinzip wäre das möglich. Wäre da nicht das Lernen von notwendigen Kreuz-

und Querverschaltungen: Muskeln sollen gespannt werden beim Aufstehen, andere

sollen gespannt werden beim Hinsetzen, wieder andere sollen beim Aufstehen und

beim Hinsetzen entspannt werden. Das biologische Netzwerk ist millionenfach

kreuz- und querverschaltet.

Wenn wir also auf den einzelnen Klingeldraht verzichten müssen - wie bekommen

wir in einem chaotisch verschalteten, überall kurzgeschlossenen Netzwerk aus

Neuronen auch nur eine einzige Information "Bitte mal beugen!" fünfundsiebzig

Jahre lang an dieselbe Adresse (rechter Zeigefinger)?

Ein Neuron besitzt keine IP-Adresse. Der Natur steht kein Protokoll zur

Verfügung, mit dem eine Information gezielt zu einem Ziel gesendet werden kann.

Auch ist dem Absender i.a. unklar, welches Ziel die Daten erreichen sollen,

wenn neuronale Lernfähigkeit an verschiedensten Stellen des Netzwerks möglich

sein soll.

Wie also könnte eine Lösung beschaffen sein?

In einem kreuz- und quer verschalteten (überall kurzgeschlossenenen) Netzwerk

können offenbar nur Signallaufzeiten Quelle und Ziel einer Information verbinden - über Interferenzintegrale.

Dazu haben wir jede Information (Pulswelle) in alle Richtungen auszusenden. Dort, wo

zufällig mehrere Pulse eines Absenders wieder gleichzeitig

ankommen (umgangssprachlich: interferieren), entsteht ein höherer Effektivwert

- das Ziel ist erreicht [NI93] .

Dies können auch gleichzeitig mehrere Ziele sein. Oder hintereinander gestaffelte Ziele. Im Unterschied zum WWW können Herkunfts-

und Zieladresse von Information in Nervennetzen nur über die Geometrie des

(inhomogenen) Laufzeitraumes definiert werden.

Als 'Weichen' können alle verzögerungsändernden Einheiten betrachtet werden:

Gliapotential, chem. Botenstoffe, synaptische Stärke (diese verändert die

Zeitkonstanten), gehemmte oder erregte Nervenzellen als Umwegleitungen, Dehnung

und Stauchung von Fasern (siehe Daumenexperiment).

In Konsequenz entsteht daraus eine neue Informatik: Im

Gegensatz zum Internet-PC weiß die Nervenzelle nicht, an wen und wohin sie Ihre

Daten sendet. Selbst wir können es nicht beobachten, da jede Information

zunächst in alle Richtungen entschwindet - aber nur an wenigen Orten wieder

positiv mit sich selbst interferiert.

Haben wir auch nur eine leise

Vorstellung, was es bedeutet, eine solche Informatik zu verstehen? Erst wenn

diese interferenzielle Informatik hinreichend validiert ist, sollten wir an

Deutungen von Bewußtsein oder Intuition herangehen. Alles andere ist Scharlatanerie.

Als 1993 die Idee geboren wurde, siehe Jahresberichte oder Projekt-Directory,

war zunächst noch unsicher, ob die Betrachtungsweisen stimmen. Die Simulation eines Wellenfeldes im Kopf übersteigt i.a. unser Vorstellungsvermögen. Es mußten einfache

Nachweisexperimente entwickelt werden. So entstand die Idee, einen einfachsten Simulator zu

schreiben, der einige, wesentliche Eigenschaften von Interferenznetzen simulieren kann (PSI-Tools ganz am Ende dieser

Seite).

Wir nahmen gedanklich eine Bitmap mit schwarzen Pixeln, taten so, als ob die

Bitmap ein quadratischer Teich ohne Rand und die Pixel in den Teich geworfene

Steine wären und senkten drei Sensoren (grün) hinein, die die Wellenbewegung

der Teichoberfläche als Zeitfunktion aufnehmen. Daraus entstehen dann drei

Zeitfunktionen, siehe zweites Bild. Die erste Frage war nun: Beinhalten diese Zeitfunktionen tatsächlich das Bild der Bitmap? Kann man das Generatorbild aus den aufgezeichneten Zeitfunktionen wieder herauslesen? Und unter welchen Einschränkungen ist dies möglich?

5.1 Generatorfeld

Abb.5-1: Bitmap als Generatorfeld. Schwarze Pixel pulsen

An den Stellen der schwarzen Pixel mögen nacheinander Steine in einen Teich geworfen werden. Wellen breiten sich kreisförmig um die Emissionsorte herum aus, und erreichen schließlich die grün dargestellten Sensoren. An den drei grün markierten Sensor-Orten mögen die Zeitfunktionen des Wellenfeldes aufgenommen werden.

5.2 Zeitfunktionen (3 Kanäle)

Abb.5-2: Entstandene Zeitfunktionen der Bitmap für die drei Sensor-Orte (die Zeitachse zeigt nach rechts).

Man erkennt verschiedene Zeitfunktionen (blau,

grün und rot), die Spikes zu verschiedenen Zeitpunkten aufweisen. Die

Pulsabbildung soll in drei Kanälen (wir denken an Axonen) übertragen werden.

Rekonstruktives Interferenzintegral

Folgend werden die Zeitfunktionen an definierten Orten (schwarz) in einen

zweiten (Wellen-) Teich geleitet. (Im Falle der Interferenz-Rekonstruktion im

Prinzip zeitlich rückwärts). Allerdings wurden dessen x-, y- Koordinaten der

Einspeiseorte leicht verschieden zu denen des Sensorfeldes gewählt. Die

Laufzeit auf den drei Leitbahnen wird hier als identisch angenommen

(gleichlang, null). Nun interferieren die Pulse an den ursprünglichen

Quellorten mit sich selbst (wir nennen dies Eigeninterferenz) aber auch

mit Vorgängern und Nachfolgern

(Fremdinterferenz, Cross-Interference, Aliasing). Die Selbstinterferenz erzeugt

ein Interferenzintegral in Form des "GH". Fremdinterferenzen erzeugen die am

Rand sichtbaren, zusätzlichen Emissionen.

Der Computer gestattet uns die Wahl der Zeitrichtung für die Berechnung des

Interferenzintegrals. Wollen wir in die Kanäle testweise sozusagen von hinten

hineinschauen, wählen wir vom Ansatz her rückwärtslaufende Zeit oder negative

Delays und erhalten eine sog.

Interferenz-Rekonstruktion. Interessieren wir uns für

eine in einem Nervennetz tatsächlich stattfindende Abbildung, wählen wir

vorwärtslaufende Zeit und erhalten eine sog.

Interferenzprojektion.

Rekonstruktion und Projektion sind bei sonst gleichen Parametern genau

spiegelverkehrt zueinander, d.h. die Rekonstruktion erscheint seitenrichtig zum

Original, die Projektion hingegen spiegelverkehrt (siehe auch weiter

unten). Dabei kennt die Natur nur die (spiegelverkehrte) Projektion, die (seitenrichtige) Rekonstruktion braucht zwingend den Computer.

Abb.5-3: Dreikanaliges Interferenzintegral aus den Kanaldaten vom 14.11.1994 - historisch eine der ersten, gelungenen Interferenzrekonstruktionen (Bio-Interface, später umbenannt in PSI-Tools,). Der Quellort rechts unten wurde verschoben, damit wird das ursprüngliche Bild verzerrt wiedergegeben.

Die Koordinaten des rechten Kanals in Abb.5-3 wurden aus der rechten, unteren Ecke nach oben/innen verschoben, um nachzusehen, wie das Interferenzintegral reagiert. Es mangelte einfach an Phantasie, sich vorzustellen, wie ein simples Integral bei Verzerrung der Quellgeometrie reagiert.

Damals bestand eine gewaltige Herausforderung in der Rechenzeit: Diese Bildberechnung benötigte etwa ein Wochenende, erste Movies brauchten eine Woche. Hatte man falsche Parameter für Belichtung oder Rekonstruktion gewählt, begann alles nochmal von vorn.

Ein örtlich vom Senderaum verschiedener Empfangsraum kann benutzt werden, um

die Überlagerung von Impulsen (Interferenz) in Zielräumen abweichender

Geometrie zu prüfen. Eine Integration über die Erregung jedes Ortes

(Interferenzintegral) hält die zu verschiedenen Zeiten erfolgten Interferenzen im Bild fest. Die Simulation zeigt, unter welchen Bedingungen ein Empfänger aus mehrfach-parallel übertragenen Kanaldaten die Sendeorte (Sendeadressen) z.B. sensorischer Erregungen rekonstruieren kann. Im Bild wurde die rechte, untere Elektrode um 10% in das dem Generatorfeld gleichende Empfangsfeld hineingeschoben, bevor die Rekonstruktion gestartet wurde, das Interferenzbild erscheint nach links oben verzerrt.

Wie zu erahnen, lehnen sich diese Fragen an solche an, die beim GPS (Global

Positioning System), bei Phased Arrays bei SONAR oder RADAR stehen oder an

die Fragen, die von den Kollegen des SKA (Square Kilometer Array) oder bei Sonographiegeräten zu beantworten waren. Auch hierbei handelt es sich um

vergleichbar einfache Interferenzsysteme technischer Art.

Nach Irritationen mit der Theorie der sog. Neural Nets (NN) grenzte ich die Forschungen zu (Pulswellen-) Netzwerken gegen 1997 als "Interferenznetzwerke (IN)" ab. Ursache waren permanente Mißverständnisse bei Vorträgen oder Veröffentlichungen. Man konnte weder den Ansatz, noch die Aussagen zur IN-Theorie nachvollziehen, da kein entsprechendes Wissen vorhanden war. Bis heute werden Interferenznetzwerke nirgens gelehrt. Meine Versuche, entsprechende Vorlesungen an Instituten der Humboldt-Universität in Berlin einzurichten, gingen leider ins Leere. Man verstand weder Motivation, noch Inhalt der Theorie.

Da man in der Neurogemeinde aber wohl registrierte,

daß übliche Ansätze (mit Zustandsautomaten und verzögerungsfreien Leitbahnen etc.) für die Beschreibung von Nervennetzen offenbar vollkommen ungeeignet sind, ging man folgend mehr und mehr dazu über, das klassische Forschungsfeld "Neuronale Netze" (NN) als "Artifical Neural Nets" (ANN) zu bezeichnen.

Dieser Entwicklung verdanken wir das Kuriosum, daß wir die Netzwerke, die sich mit der Modellierung nervlicher Eigenschaften befassen, als Interferenznetzwerke bezeichenen müssen, während laufzeitfreie, "künstliche neuronale Netzwerke" (ANN) - vor allem in den Jahren bis 1997 - als "Neuronale Netzwerke" bezeichnet wurden.

Noch heute ist die Irritation für die studentische Ausbildung fatal. Man schlage ein beliebiges Buch zu Neuronalen Netzwerken auf: In der Einleitung findet sich die Biologie der Nervenzellen, darauf folgen die Theorien der künstlich neuronalen Netze - die mit Nervennetzen meist keine Gemeinsamkeit im Verhalten besitzen können.

Überleben im Tierreich ist unmittelbar mit dem Begriff des Wiedererkennens

verbunden, man denke an Wege zu Nahrungs- oder Wasserstellen, die optische

Unterscheidung zwischen Giftpflanze und Nahrung, zwischen Felsklippe und Stufe, zwischen Freund und Feind,

zwischen groß und klein. Wiederzuerkennende, optische Merkmale aber sind

Abstandsänderungen und daraus folgend ständiger Größen- und Formänderung

unterzogen.

Versucht man nun, ein irgendwie gewichtetes Netzwerk mit einem Gesicht im

Abstand von einem Meter zur aufnehmenden Kamera zu trainieren, so wird dieses

Netz unter günstigen Umständen das Gesicht im selben

Abstand wiedererkennen. Die Wiedererkennung wird unmöglich sein, sobald wir den

Abstand zum Gesicht ändern, es drehen, es verschieben oder kippen.

Wie können wir ein Nervennetz überzeugen, ein Gesicht zu erkennen, das in

variierenden Abständen auftaucht? Wie könnte sich die Natur behelfen?

Dazu erinnern wir uns, daß die geometrische Wellenlänge

L = vT = v/f

(v: Leitgeschwindigkeit, T: Pausendauer, f = 1/T)

von der Leitgeschwindigkeit abhängt. Variiert die Leitgeschwindigkeit,

variieren die Interferenzorte. Was bedeutet das aber in einem abbildenden

Netzwerk? Wie kann man sich diese Variation vorstellen?

Dazu wollen wir einen ähnlichen Versuch wie oben machen. Als Generator dienen

G-förmig angeordnete Pulsgeneratoren (z.B. Neuronen).

Wieder mögen sich die Wellen um den

Quellort herum kreisförmig ausbreiten und zu unterschiedlichen Zeiten die drei

Kanäle erreichen. Über die Kanäle wird diesmal mit vorwärtslaufender Zeit in

das Empfangsfeld hineinprojiziert. Im Zielfeld angekommen, breiten sich auch hier die Wellen wieder kreisförmig

aus. Dort, wo sie sich treffen, färbt sich unser Bildschirm von gelb über rot

nach blau. Wir variieren hier nur die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen im

Empfangsfeld (Hintergrundgeschwindigkeit v).

Im Ergebnis erkennen wir, daß abhängig von der gewählten

Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen im Empfangsraum unterschiedlich

ausgedehnte Interferenzintegrale ("Bilder") entstehen. Beim Fotoobjektiv nennt man diesen Effekt "Zoom".

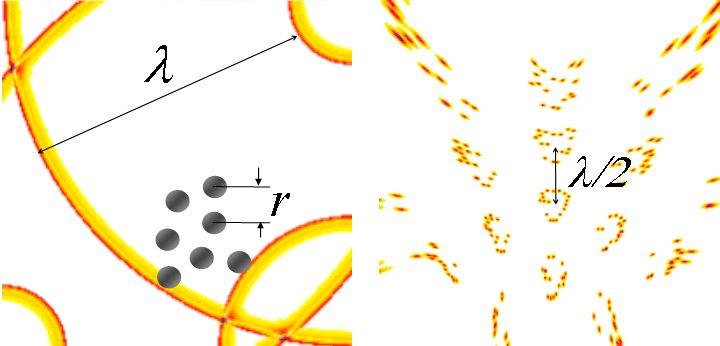

Abb.6-1: Simulation einer Interferenzprojektion zwischen zwei neuronalen Feldern, die über drei Axone verbunden sind. Die Leitungsgeschwindigkeit v des Detektorfeldes wird variiert. First publications in:

(Virex96) Fig.8 and

(Bionet96) Fig.9.

Das Bild zeigt einen 'Zoom'-Effekt, der mit dem optischen Zoom vergleichbar ist. Je weiter wir herauszoomen, desto mehr Fremdinterferenzen kommen ins Feld. In Abbildung g) sehen wir holographische Eigenschaften und die Nichtlokalität des neuronalen Gedächtnisses (bekannt aus Lashleys Rattenexperimenten).

Die Zeitfunktionen

werden in einem Generatorraum mit einer normierten Geschwindigkeit v = 50 (z.B.

mm/sec) generiert. In einem zweiten, empfangenden Raum wird die Projektion

berechnet. Die Bildgröße variiert unter dem Einfluß der (normierten)

Leitgeschwindigkeit (v = 100, 75, 50, 20, 10) im Empfangsraum. a) Simuliertes

Generatorfeld, schwarze Pixel pulsen; b) resultierende Kanaldaten; c) bis e)

Interferenzintegrale über die Kanaldaten, Parameter ist die

Hintergrundgeschwindigkeit v. Wird eine zum Sender a) identische

Geschwindigkeit benutzt, entsteht eine spiegelverkehrte Abbildung im gleichen

Maßstab d). Wird die Hintergrundgeschwindigkeit dagegen verändert, 'zoomt' das

Bild, vgl. c) und e). Interferenz entsteht dort im Empfangsraum, wo die

Pulswellen aller drei Kanäle gleichzeitig eintreffen. Werden die Koordinaten

z.B. in cm angenommen, ergibt sich die Geschwindigkeit in cm pro s (Pulsbreite 2ms, Abtastrate 5kHz). Die Erstveröffentlichung dieses Bildes erfolgte hier:

(Virex),

(Bionet96).

Erste Simulationen siehe GFaI-Jahresbericht

1994.

Nun werden Sie sich vielleicht fragen, wozu wir den ganzen Aufwand betrieben haben?

Dazu erinnern wir uns an die (Neuro-) Glia als Versorgungssubstrat der

Nervenzellen. Es ist bekannt, daß die Glia die Leitgeschwindigkeit von hindurchlaufenden Nervenfasern

beeinflußt. Wahrnehmen können wir dies über elektrostatische Ableitungen: Mit

Veränderung der Leitgeschwindigkeit verändert sich gleichzeitig das meßbare

Potential der Glia. Wenn wir also mit dem EEG (ECoG) Potentiale am Cortex

messen, so können wir annehmen, daß unterschiedliche Potentialregionen

unterschiedliche Leitgeschwindigkeiten aufweisen - nicht mehr und nicht weniger

(siehe dazu auch die

Seite der EEG-Experimente

). Da bereits im Buch "Neuronale Interferenzen" (1993) darauf hingewiesen wurde, daß eine Variation der Leitgeschwindigkeit im Sende-

oder Empfangsfeld den Maßstab der Abbildung zwischen beiden beeinflußt, lag es

nahe, ein Szenario für diese Simulation zu entwickeln.

Was wir hier vor uns sehen, ist nicht mehr und nicht weniger als die Wirkung

eines Potentialfeldes im EEG: Die Bilder darunter beginnen zu zoomen. Und der

Gradient am Rand könnte sogar noch für Versatz sorgen (siehe

Movement

).

EEGs haben folglich nichts mit nervlichen Daten zu tun. Wir sehen in Ihnen

Fokussierpotentiale für Abbildungen zwischen neuronalen Feldern, deren

technische Verwertung zur Defokussierung (Entgleisen) des Gesamtsystems führen könnte. (Diese Erkenntnis stoppte übrigens 1997 eigene Ideen für technische Applikationen von EEG.)

Erinnert sei aber auch, daß bestimmte Tintenfische möglicherweise nicht die Chance haben, zu zoomen. Sie erkennen Beutetiere nur dann wieder, wenn diese in der richtigen Entfernung vor ihnen auftauchen. Vielleicht aber haben sie gelernt, wann ein Angriff lohnt?

(Hinweis: Zu diesem Abschnitt existiert eine weiterführende Ergänzung in

deutsch und

english)

Lashley war auf der Suche nach dem Ort von Gedächtnisinhalten. Er trainierte

dazu Ratten, Nahrung in einem Labyrint zu finden. Dann entfernte er im Raster

systematisch kleine Teile des Gehirns und beobachtete die Wirkung. Gleich

welchen Teil des Cortex er entfernte, die Ratten erinnerten sich mehr oder

minder gut an das Erlernte.

Resigniert gestand er nach 30 Jahren, daß er nicht mehr sicher wäre, ob das Gehirn wirklich der Ort des Gedächtnisses sei: "The series of experiments ... has discovered nothing directly of the real nature of the engram"

(K.S. Lashley: "In search of the engram". Cambridge Univ. Press 1950, Ch.5, p.62).

Und doch hatte Lashley mit seinen Rattenexperimenten etwas entscheidendes entdeckt: Offenbar können Erinnerungen im Cortex nur holographisch codiert werden. Sehen wir uns dazu das folgende Bild an:

Abb.7-1: Simulation einer Dreikanalprojektion in einem zweidimensionalen Raum. Ausgehend von den drei "Axonen" K1...K3 fließen die Zeitfunktionen (Pulswellen) über das Feld. Überall dort, wo Impulse aufeinandertreffen, ist der Interferenzintegralwert höher, wir sehen kleine rote Spitzen als potenzielle Speicherorte.

Vereinfachend wird hier davon ausgegangen, dass sich die Pulswellen mit konstanter Geschwindigkeit bewegen - die Simulation zeigt lediglich das allgemeine Prinzip der Verzögerung durch Leitbahnen, das kortikale Hologramme produziert.

Wir finden holographische Eigenschaften und die Nichtlokalität des neuronalen Gedächtnisses (bekannt aus Lashleys Rattenexperimenten). Um das zentrale, selbstinterferenzielle "G" herum finden wir die Fremdinterferenzfiguren. Sie enthalten Teile des Zentralbildes "G". Die Pixel des "G" wurden relativ dicht immer wieder nacheinander gesendet.

Hinweise auf holographische Organisationsmöglichkeiten gaben seit den 50er

Jahren David Bohm und Karl Pribram. Dessen Schüler Walter Freeman gab

1972 in seinem Werk: Waves, Pulses, and the Theory of Neural Masses (Progress in theor. Biology, Vol. 2, 1972, New York/London)

sogar ein fiktives Bild eines Wellenfeldes an.

Der Zufall wollte es, das bei ersten Experimenten mit zoomenden Abbildungen sofort selbstholografische Kartierungen sichtbar wurden, siehe

Abb.6-1, g) oder den GFaI-Jahresbericht 1994, Bild 4,

(PDF).

Holografie liegt in der Natur der Interferenznetzwerke.

In Abb.6-1, g) erkennt man, daß nicht nur das Bild der Vorlage, ein großes "G", spiegelverkehrt im Bildraum entsteht, sondern viele, unvollständige "G" kartieren zusätzlich außen herum. Die Erkenntnis: Eine neuronale Karte kann nicht nur an einem Ort gespeichert werden. Sie wird immer gleichsam holografisch gespeichert.

Allerdings kartieren nur niederkanalige Projektionen direkt holografisch

(d = k+1). Eine zur Raumdimension d zu hohe Kanalzahl k beseitigt die Fremdinterferenzen (deshalb sind bei akustischen Kameras hohe Kanalzahlen erforderlich). Aber jede Projektion mit hoher Kanalzahl verursacht auch Projektionen mit niedriger Kanalzahl, daher sind alle neuronalen Projektionen holografisch.

Eine Vorhersage dafür gab es im Buch 'Neuronale Interferenzen' 1993, aber ohne simulativen Nachweis war diese nicht anschaulich. Da der Holographiebegriff für sinusförmige Zeitfunktionen optischer Art mit Referenzwellen in spezifischer Weise besetzt war, wurde die hier dargestellte Eigenschaft in [NI93] , Kap.5 als tutographische

Abbildung** - tuto : sicher, geschützt bezeichnet.

Holographie oder Tutographie?

Als Dénes Gábor in den vierzigern die Holographie erfand, entstand diese im Farbraum des Lichts, im Fourierraum. Wenden wir die Fouriertransformation aber auf pulsförmige Zeitfunktionen an, kommt nichts Gescheites dabei heraus.

Zu beachten wäre, daß der Begriff der interferenziellen Tutographie offen ist für jegliche Art von Zeitfunktionen (Dirac bis Sinus, Codemuster oder Zustandsfolge), während Holographie stets mit sinoidalen Zeitfunktionen assoziiert, man denke an das bekannte Lichtspektrum.

Damit wäre die (interferenzielle) Tutographie als Oberbegriff zur Holographie anzusehen, die auch im Zeitbereich erklärt ist.

Betrachten wir nochmals Abbildung Abb.6-1, g). Während in Bildern (c) bis (e)

nur ein spiegelverkehrtes 'G' zu erkennen ist, kommen in den Bildern (f) und

(g) weitere Interferenzen in das Bildfeld hinein. Offenbar interferieren nun

folgende Pulswellen miteinander und mit der jeweils originalen Pulswelle. Das

Ergebnis ist faszinierend. Wir finden dieselben Interferenzintegrale des 'G'

rundherum wieder! Abb.6-1, g) zeigt folglich eine Art von Hologramm als

fundamentale Eigenheit interferenzieller Abbildungen.

Plötzlich werden Lashleys Rattenexperimente interpretierbar:

Interferenznetze speichern holographisch (besser: tutografisch), und Lashley erbrachte den entscheidenden

Nachweis dafür!

Lashleys mißglückte Suche wird damit zu einem wichtigen Beweis für universelle, interferenzielle Wirkung im Nervensystem.

Die Neuroforscher Lashley, Pribram und Hebb hatten Gábor's Idee der Holographie bemerkt.

Als Karl Pribram Jahre später Dénes Gábor auf einer UNESCO-Konferenz kennenlernt, erklärt er diesem seine holographische Hirn- Analogie. Er schreibt dazu in "Brain and Mathematics" 1971:

"Gabor was pleased in general but stated that "brain processing [of the kind we were discussing] was Fourier-like but not exactly Fourier." I asked, what then might such a relation look like and Gabor had no answer."

Interessant daran ist die Wendung "but not exactly Fourier".

Gabor ahnt oder weiß offenbar, daß eine Fouriertransformation von stochastischen Pulsmustern keine sinnvollen Ergebnisse erbringen kann. Aber alle Holographie findet zu der Zeit im Spektralraum statt. Holographie im Zeitbereich existiert nicht ansatzweise, Abb.6-1, g) entstand erst 1995). Was Gabor also ausdrücken wollte, hieß etwa: Fourier und Holographie passen zur Optik, nicht aber zum Nervensystem. Um den Zusammenhang besser zu verstehen, erinnere man sich daran, daß das Spektrum des Lichts - dessen Fouriertransformierte - mit einem einfachen Prisma erzeugt werden kann.

Sehen wir uns das Ergebnis der Simulation näher an, so erkennen wir, daß durch

Pulsprojektionen nicht nur ein "G" auf ein "G" abgebildet wird. Vielmehr

erscheinen rund um ein zentrales "G" viele weitere "G". Die ursprünglich

einmalige Information "G" im Generatorfeld wird mehrfach in das Detektorfeld

abgebildet - aber warum?

Erinnern wir uns dazu der zwei möglichen Arten von Interferenzen:

1) Zum einen können identische Wellen des Pixels p miteinander interferieren

(Wellen/Zeitpunkte i,i,i). Dies betont den Ort der Selbstinterferenz,

den Ort des erwünschten "Abbildes" aller Pixel - unser gespiegeltes G in der

Bildmitte.

2) Daneben aber interferieren irgendwo im Laufzeitraum alle Wellen (i, i+1, i-1,

i+2, i-2 ...) aller Kanäle in Fremdinterferenz miteinander.

Trifft z.B. die i-te Welle von Kanal 1 auf die (i+1)-te Welle von

Kanal 2 und die (i-1)-te Welle von Kanal 3, so ensteht eine der Figuren

des innersten Kreises. Entstehende Interferenzmuster erscheinen ähnlich dem

Original. Andere Kombinationen bewirken die weiteren Fremdinterferenz-Figuren.

Das "G" wird folglich unvermeidbar nicht nur einmal, sondern vielfach in den

Detektorraum projiziert. Als Maß des Abstands zwischen Eigeninterferenz- und

Fremdinterferenz-Abbildern erkennen wir den (durchschnittlichen) Pulsabstand in

den Zeitfunktionen [NI93] und die darauf basierende Wellenlänge der Pulspause

oder den Fremdinterferenzradius R.

Wodurch wird nun eigentlich der Abstand R zwischen den wiederkehrenden 'G' in Abb.7-1 definiert? Dazu erinnern wir uns, daß sich im Interferenzintegral nur Orte

mit hohem Effektivwert abheben. Das sind genau die Orte, an denen sich Wellen

treffen.

Abb.8-1: Trifft eine Pulswelle an einem definierten Ort auf ihren eigenen Zwillingsbruder (umgangssprachlich auf sich selbst), so sprechen wir von Selbstinterferenz (a). Trifft sie hingegen auf einen Vorgänger oder Nachfolger, so sprechen wir von Fremdinterferenz (b). Bildquelle [NI93], Kap.2a, S.52

Bei der Selbst- oder Eigeninterferenz geht es im Kern entfernt um Kreuzkorrelation einer Zeitfunktion mit sich selbst. Bei Fremdinterferenzen könnte man entfernt an Autokorrelation denken.

Genau hier unterscheiden sich "Hören" und "Sehen" fundamental: Abbildende Projektionen (bildliche Vorstellungen) sind Selbstinterferenzabbildungen (a), während zeitliche Strukturen (Tonhöhe, Klänge, Sprache etc.) nur über Fremdinterferenzen (b) abgebildet werden können.

Betrachten wir aber Beziehungen innerhalb von Bildern (Texturen, Muster, Zugehörigkeiten), dann sind wir bei Fremdinterferenzen: Wir erkennen einen Gegenstand auch über Freminterferenz wieder! Sehen ist also auch Hören.

Damit aber ein Ort einen höheren Effektivwert bekommen kann, als jeder

benachbarte, ist dafür Sorge zu tragen, daß sich genau am Ort möglichst

viele Wellen aus unterschiedlichen Richtungen treffen.

Nun hat aber jede Welle einen Vorgänger und einen Nachfolger. Wenn sich also

viele Wellen an einem Ort treffen, dann befinden sich deren Vorgänger und

Nachfolger ebenfalls an wohldefinierten Orten - kurz davor oder kurz danach.

Abb.8-2: Trefforte von Wellen korrespondieren im Interferenzintegral mit Erregungsorten. Folglich kann der

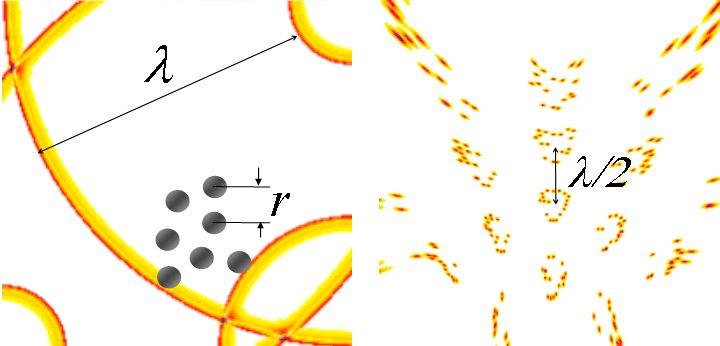

Fremdinterferenzradius aus dem Wellenfeld ermittelt werden. Er ergibt sich aus dem durchschnittlichen Abstand aufeinanderfolgender Wellen, der mittleren Wellenlänge λ = 2R. (Pardon: Links ist ein 4-Kanal-Wellenfeld zu sehen, während rechts ein 3-Kanal Interferenzintegral zu sehen ist).

Zwischen der durchschnittlichen Puls-Pause T der Zeitfunktionen bei

(maximaler) Feuerrate f und dem Mittenabstand der Interferenzorte

(Fremdinterferenzradius) R existiert nun ein wunderbar einfacher

Zusammenhang.

Sei die Wellenlänge λ = vT mit v: Leitgeschwindigkeit und, T: Pulsabstand, so

interferieren gegenläufige Wellen jeweils auf der halben geometrischen

Wellenlänge wieder miteinander. Folglich besteht zwischen

durchschnittlicher Wellenlänge λ und Fremdinterferenzradius R der Zusammenhang [NI93]:

(1) R = λ/2 = vT/2

Mit einer Feuerrate f = 1/T

gilt

(2) R = v/2f

oder, wenn wir aus einer Faserdichte die zu erwartende Leitgeschwindigkeit

bestimmen wollen

(3) v = 2f R = 2f λ/2 = f λ.

In einem Interferenznetzwerk hängen die Größen Leitgeschwindigkeit v,

Fremdinterferenzradius R und Feuerrate f bzw.

Pulspause T = 1/f offenbar untrennbar zusammen. Besitzt ein

System einen z.B. durch Somatotopie vorgegebenen Fremdinterferenzradius, so

gehört dazu eine wohldefinierte Leitgeschwindigkeit. Gelingt es, eine Leitgeschwindigkeit zu messen, so läßt sich daraus die Größe des

somatotopischen Areals abschätzen.

Allerdings ist zu beachten, daß die Partialimpulse i.a. auf Fasern unterschiedlicher Dicke eintreffen. Dickenproportional variiert die Leitgeschwindigkeit stark. Insofern sind obige Formel nur Näherungen für eine gemittelte Leitgeschwindigkeit.

Ein Rechenbeispiel: Der Schweizer Gardist

Wollen wir eine Bewegung im kleinen Zeh auslösen, dann müssen Fremdinterferenzen auf dem Weg vom Cortex zum Zeh ausgeschlossen werden, sollen nicht andere Körperbereiche ebenfalls erregt werden.